フランクフルト中央駅は、ドイツ国内・ヨーロッパ各国を結ぶ国際的な鉄道ハブで、多彩なショップや飲食店を備えた旅行者に便利な拠点です。

また、歴史と近代化が融合した観光スポットでもあります。

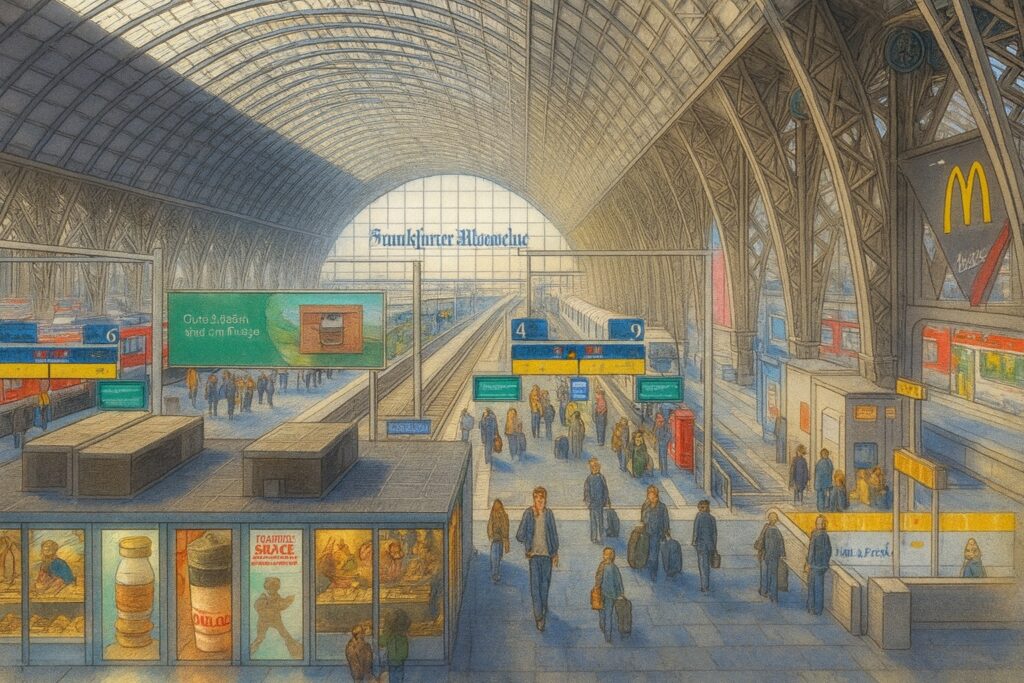

フランクフルト中央駅内部イメージ図

ドイツ国内を旅行するとき、あるいは、国境を越えて海外へ行くとき、フランクフルト中央駅をよく利用しました。

ヨーロッパは、国境を越えると言葉が変わります。

海外での仕事や旅を終えて、フランクフルト中央駅に到着すると、どんなにホッとしたか分かりません。

ドイツ語が通じる「ホームに帰ってきたー!」という嬉しさでいっぱいでした。

【フランクフルト中央駅年表】

| 年代 | 出来事 |

| 1883年 | 建設開始。市内に散在していた複数のターミナル駅を統合する目的で計画。建築家 Hermann Eggert による設計。 |

| 1888年8月18日 | フランクフルト中央駅が開業。当時は 18本のプラットフォーム を持ち、世界最大の駅と称された。ネオ・ルネサンス様式の壮大な駅舎が特徴。 |

| 1900年代初頭 | 鉄道利用増加により、ホームの拡張と駅設備の近代化が進む。 |

| 1915年 | ハレ(Saale)中央駅が拡張されるまで、ヨーロッパ最大の駅として君臨。 |

| 1924年 | 駅舎周辺に「Bahnhofsviertel(駅前地区)」が形成され、歓楽街や商業施設が集まる。 |

| 1940年代(第二次世界大戦期) | 連合軍の空爆で駅舎とガラス屋根が大きな被害を受ける。 |

| 1945年以降 | 戦後復興計画により、駅の修復工事が始まる。ガラス屋根も再建。 |

| 1950年代 | 電化工事が進み、国内・国際列車の拠点として再び活気を取り戻す。 |

| 1978年 | 地下に Sバーン(近郊鉄道)ホーム が新設され、都市圏交通のハブに。 |

| 1980年代 | Uバーン(地下鉄)やトラムとの接続が強化され、都市交通網の中核となる。 |

| 1990年代 | ICE(高速鉄道) の発着駅となり、ドイツ高速鉄道網の重要拠点となる。 |

| 2000年代 | 構内の大規模改修が進み、ショッピングモールや飲食店、サービス施設が拡充。 |

| 2010年代 | バリアフリー化や環境対応のリニューアルが進む。利用者数は1日約45〜50万人。 |

| 2020年代 | 再開発プロジェクトが進行中。駅の持続可能性(省エネ・緑化)や利用者動線改善を目的に改修。 |

| 現在(2025年) | 26本のホームを持ち、1日49万人以上が利用するドイツ最大級のターミナル駅。国際都市フランクフルトの「玄関口」として機能。 |

【特徴まとめ】

・建築:ネオ・ルネサンス様式の駅舎、鉄とガラスの大屋根(産業革命期の象徴)

・規模:現在は26本のプラットフォーム、ヨーロッパ有数の巨大駅

・役割:ドイツ国内・国際列車のハブ、都市交通(Sバーン・Uバーン・トラム・バス)の結節点

・歴史的意義:

19世紀:世界最大の駅として誕生

20世紀:戦災と復興の象徴

21世紀:グローバル都市の玄関口

【トイレの利用方法・特徴】

「Rail & Fresh」導入以前(~2006年前後)

・それまでは 0.50ユーロ前後 で利用できる有人管理の有料トイレが主流でした。

・券売機または係員に直接支払いを行い、簡素な清掃のトイレでした。

「Rail & Fresh」導入後(2006年以降)

・ドイツ鉄道(DB)が駅トイレを順次「Rail & Fresh」という有料トイレシステムに切り替え。

・フランクフルト中央駅もこの時期に導入されました。

・料金:1ユーロ

・入場時に1ユーロを支払うと、0.50ユーロのバウチャー券が発行されました。

・そのバウチャーは駅構内のパン屋・カフェ・売店などで利用でき、実質的には「0.50ユーロで利用」できる仕組み。

・設備も清潔に保たれ、改修後は利用者からの評価が改善しました。

補足

・バリアフリートイレは「ユーロキー(Euro-Schlüssel)」を持っていれば無料で利用可能でした。

・長距離旅行者や通勤者が多いため、清潔さと安全性のために有料化が徹底されていたのが特徴です。

*旅のお供は、HARIBOで決まり!*

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bc11110.d20b637f.4bc11111.c719b236/?me_id=1403175&item_id=10000869&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkawaiiglobal%2Fcabinet%2F10936538%2Fimgrc0101895586.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bc114c2.8132c2bf.4bc114c3.a930b3f1/?me_id=1256058&item_id=10001235&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgood-mam88%2Fcabinet%2Fimgrc0114787113.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)