ドイツの電車や地下鉄を利用する際、チケットを購入し、そのまま乗車することが出来ました。

【信用乗車方式の採用】

1. 改札がない理由

ドイツや多くのヨーロッパの都市では、日本のように自動改札機はほとんど設置されていません。

その代わりに 「利用者を信頼する」仕組み が導入されています。

・駅やホームに自由に入れる

・乗車前に券売機で切符を購入、または定期券やモバイルチケットを用意する

・乗る際に改札でチェックする必要はない

2. 車内での検札(Kontrolle)

改札がないため、私服または制服の検札員 (Fahrkartenkontrolleure) が不定期に電車や地下鉄、トラムの中を回ってきます。

・彼らは普段は一般の乗客のように見え、突然「Fahrkarte, bitte!(切符をお願いします)」と検札を始めます。

・チケットを持っていない場合、即時に罰金 (erhöhtes Beförderungsentgelt) を支払わなければなりません。

3. 無賃乗車(Schwarzfahren)

・直訳すると「黒い乗車=不正乗車」

・罰金は当時も 40ユーロ程度 でしたが、その後徐々に引き上げられ、現在は 60ユーロ前後 が一般的です。

4. なぜこの方式なのか?

・コスト削減:改札機やゲートの設置・維持費が不要

・効率性:乗客の流れがスムーズ、ラッシュ時でも混雑しにくい

・信頼文化:市民を「正直に切符を買う存在」として扱う社会的背景

一方で、一定数の「Schwarzfahrer(無賃乗車者)」は存在するため、検札員が抑止力の役割を果たしています。

まとめ

ドイツの電車・地下鉄は改札がなく、信用乗車方式によって運営されていました。

検札員に切符を提示できなければ、Schwarzfahren(不正乗車) と見なされ、当時は、40ユーロ前後の罰金をその場で科される仕組みでした。

【検札のシチュエーション再現】

1. 電車に乗る

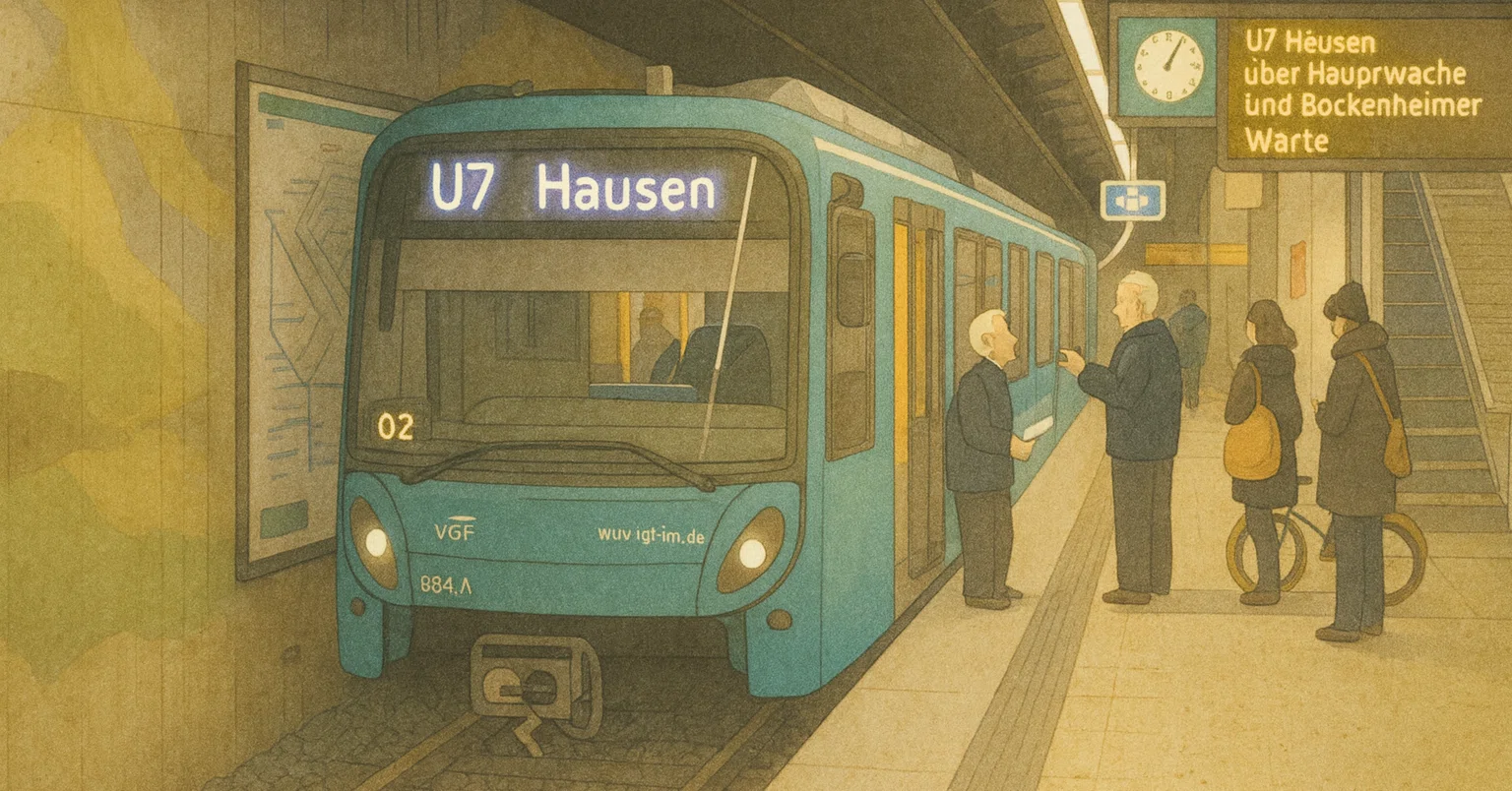

・フランクフルトのU-Bahnに乗車。

・改札がないので、そのままホームから電車に乗り込みます。

・旅行者は駅の券売機で切符を買ったものの、打刻機に通すのを忘れてしまった。

2. 突然の検札

・走行中、車両の前後のドアから私服姿の男女2~3人が同時に乗り込んできます。

・一人が声を張り上げます:「Fahrkarte, bitte!(切符をお願いします!)」

・その瞬間、周りの乗客たちは一斉にカバンや財布からチケットを取り出します。

3. チケットの確認

・検札員は一人ひとりのチケットを見ていきます。

・打刻済みのチケットは「Danke schön(ありがとう)」と返却されます。

・旅行者の番になり、チケットを渡すと…

検札員(眉をひそめて)

「Das ist nicht entwertet.(これは打刻されていません)」

4. 無効チケット扱い

・旅行者が慌てて「Ich habe vergessen!(忘れました!)」と弁解しても、係員は首を横に振ります。

・ドイツでは「忘れた」も「意図的に不正乗車」と同じ扱いです。

・検札員は用紙を取り出し、こう告げます:

「Das ist Schwarzfahren. Sie müssen 40 Euro bezahlen.

(これは不正乗車です。40ユーロを支払っていただきます)」

5. 罰金の支払い

・旅行者が現金を持っていればその場で支払い、領収書を受け取ります。

・手持ちが足りない場合は、パスポートや宿泊先を控えられ、後日振込を求められます。

・逃げようとすると、次の駅で警察を呼ばれることもあります。

6. 車両の雰囲気

・周囲の乗客は特に驚かず、淡々と眺めています。

・多くのドイツ人は「検札は当たり前」「払わないのが悪い」という意識なので、同情されることはまずありません。

ポイント

・改札がないため「うっかり忘れ」でも罰金になる。

・検札は 数分で終わる迅速な流れ作業。

・私服なので本当に乗客に見えるが、バッジを提示されるとすぐに検札員だとわかる。

・旅行者は 「切符を買っただけでは無効」 という点で最もトラブルになりやすい。

*新幹線リュック子ども用 はやぶさ こまち かがやき ドクターイエロー*

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b93b91c.7891a61d.4b93b91d.38c63800/?me_id=1369876&item_id=10003606&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchildshop%2Fcabinet%2Fproduct%2F07938295%2Frh57174c.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)